En écho au thème des Forums 2025 "Espérer dans un monde en crise" a été rassemblée une sélection de livres anciens sur les cinq expulsions et réintégrations des Jésuites en France.

Ces livres témoignent de la richesse et de la complétude de la collection de la bibliothèque des Facultés Loyola Paris : du 16e au 19e, ils illustrent les périodes de crise mais aussi de rétablissement de la Compagnie de Jésus en France.

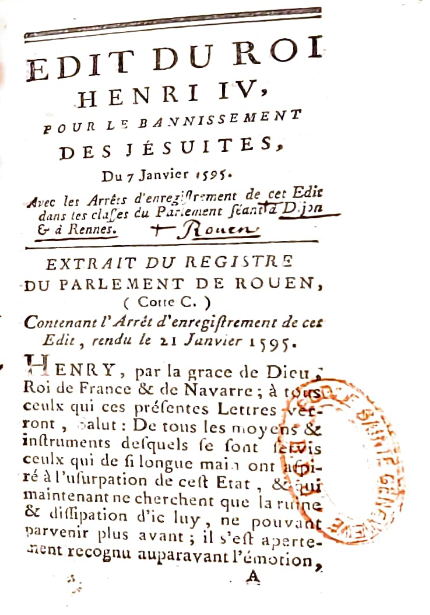

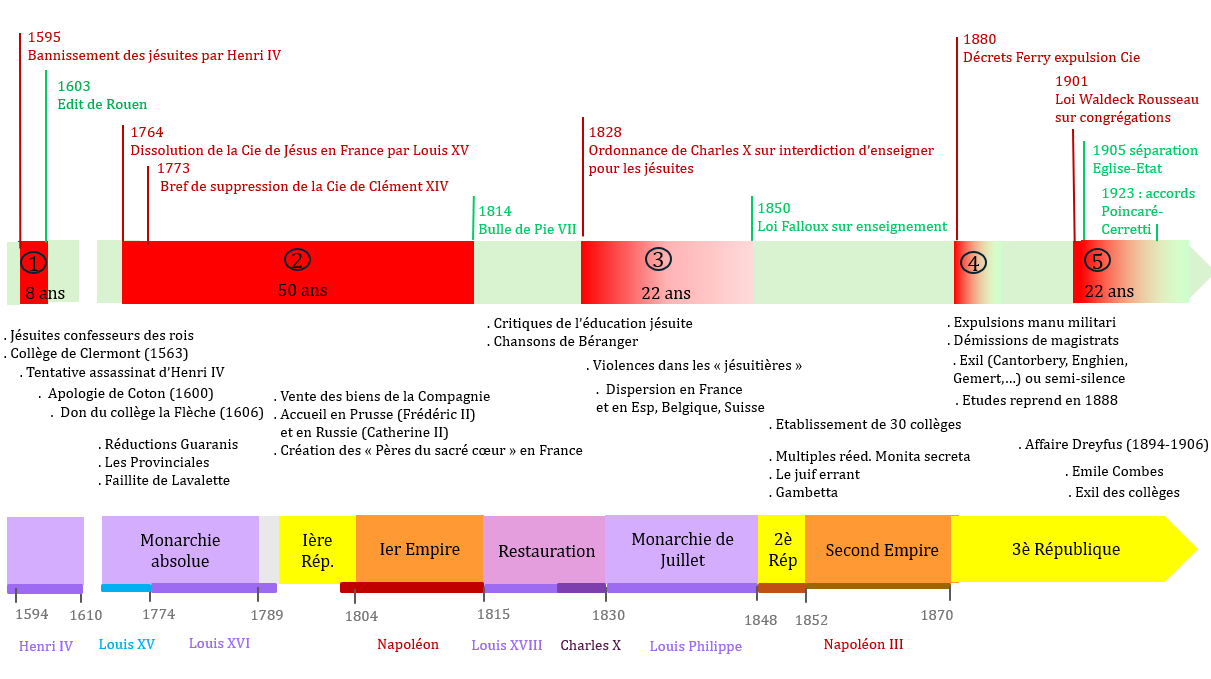

1. Bannissement de la Compagnie de Jésus sous Henri IV (1595)

La tentative d'assasinat d'Henri IV en 1594 par Jean Chatel, élevé pendant deux ans chez les jésuites au collège de Clermont (actuel lycée Louis-le-Grand), inaugure la première période tumultueuse. Jean Chatel indique qu'il a agi seul mais des libelles sont retrouvés chez le bibliothécaire du collège, le père Guignard. Celui-ci est exécuté en place de Grève et les jésuites sont expulsés de France, par un un édit du roi Henri IV.

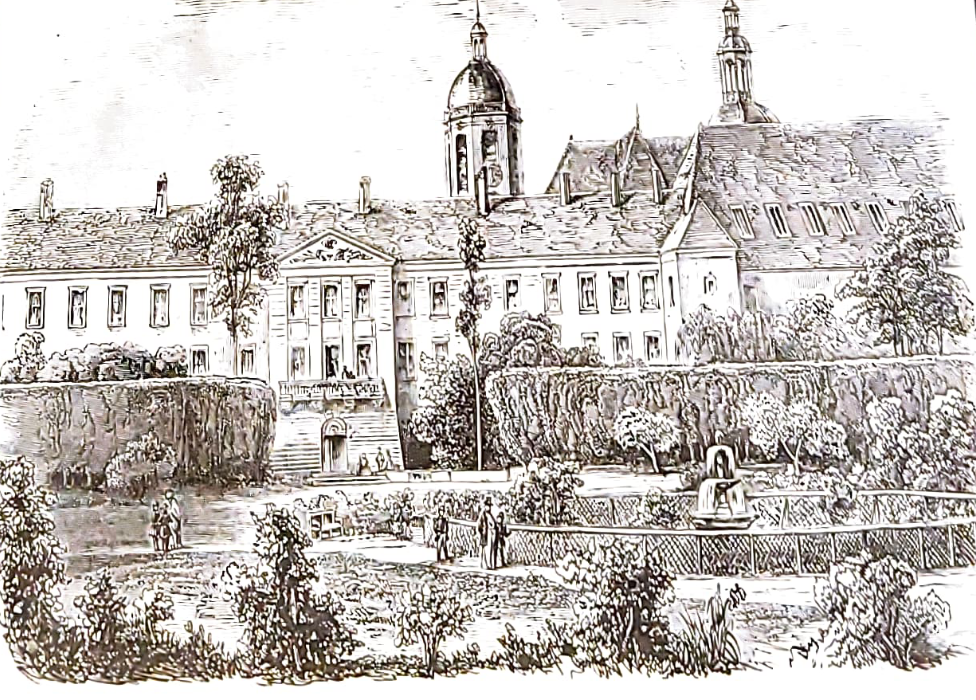

Le père Pierre Coton, prédicateur jésuite renommé, reste néanmoins comme proche du roi Henri IV. Pour défendre la cause des jésuites, il publie en 1600 une "Apologétique, tant sur les faux bruits, dont il aesté chargé, qu'autres signalez incidents & rencontres". Il convainc Henri IV : celui-ci signe en 1603 l'édit de Rouen, mettant fin à la proscription de la Compagnie. Coton devient alors confesseur du roi, qui, pour montrer son affection, donne à la Compagnie une de ses propriétés personnelles : elle deviendra sous leur direction le célèbre collège de La Flèche. Le coeur d'Henri IV repose d'ailleurs dans la chapelle de l'établissement.

2. Alliances dans tous les pays conduisant à la suppression de la Compagnie (1764)

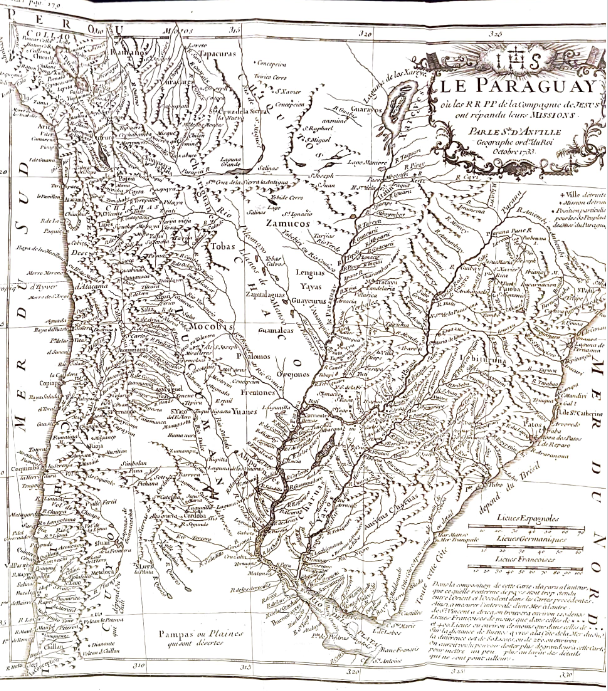

La deuxième expulsion des jésuites trouve sa source dans des raisons nationales et internationales. Au Paraguay, entre 1609 et 1760, les jésuites ont mis en place une trentaine de « réduction », cités modèles pour les indiens guaranis. Cette initiative, qui prive le Portugal d’une main d’œuvre locale dans ses colonies, irrite le marquis de Pombal, alors premier ministre portugais. Dès lors, il n’aura de cesse de saper l’influence des jésuites tant au Portugal, au Vatican, en Europe, que dans les colonies.

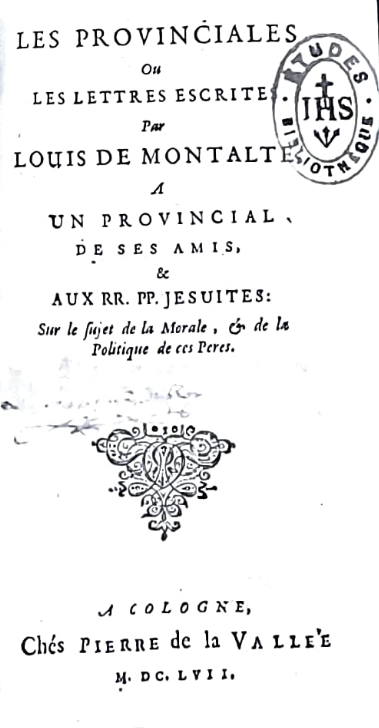

Par ailleurs, en France, jansénistes et les jésuites se querellent sur des sujets théologiques autour de la grâce et de la morale. Les jansénistes trouvent un défenseur en Pascal, qui publie 18 petits pamphlets anonymes regroupés par la suite sous le titre "Les Provinciales, ou les Lettres escrites par Louis de Montalte à un provincial de ses amis". Cette œuvre, alerte, critique et brillante, fait beaucoup de mal aux jésuites : une alliance de circonstances se créée entre jansénistes, gallicans et philosophes contre la Compagnie.

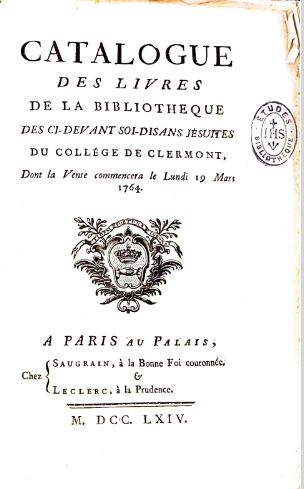

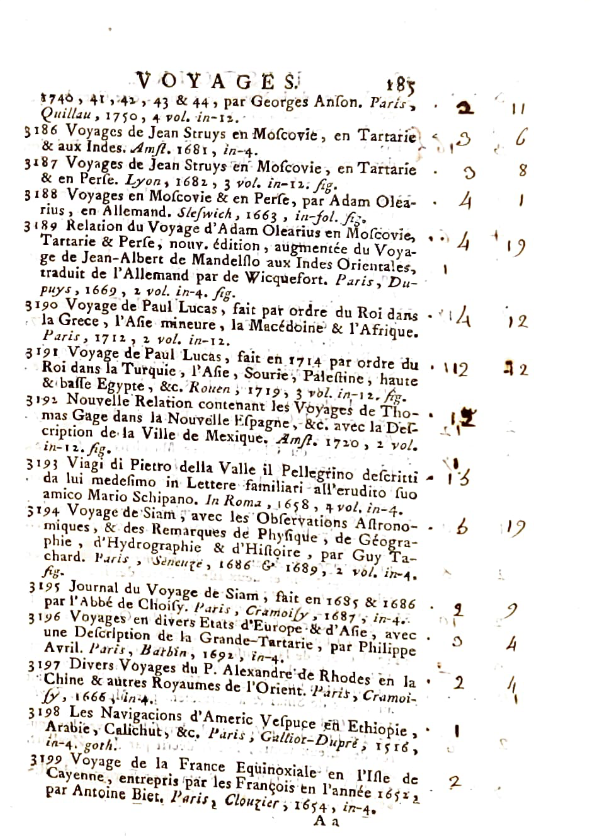

L’affaire du père de Lavalette précipite les choses : ce jésuite, qui réalise des opérations commerciales entre les Caraïbes et l’Europe, malgré les interdictions réitérées de ses supérieurs, fait faillite et se trouve incapable de rembourser ses dettes. Assignés par les créanciers français, les jésuites commettent l’erreur de faire appel au Parlement de Paris, qui saisit l’occasion pour réclamer un examen des statuts de l’ordre. La Compagnie de Jésus est alors condamnée en 1763 malgré le soutien de Louis XV. Les quelques 100 collèges se ferment, l’ordre est proscrit du royaume en 1764 et ses biens sont vendus. En témoigne le catalogue des livres de la bibliothèque jésuite, en vue d'une vente en mars 1764.

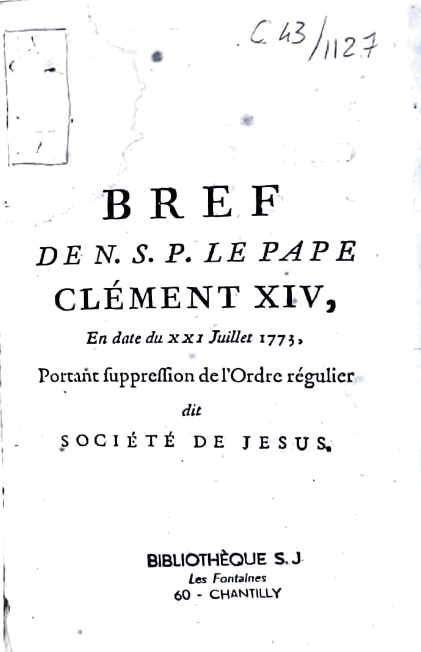

La situation ne s'arrange pas en Europe. Peu de temps après, en 1773, poussé par le Portugal, la France et l’Espagne, le nouveau pape Clément XIV dissout l’ordre de la Compagnie de Jésus.

Les jésuites sont alors accueillis par deux dirigeants non catholiques, Frédéric II de Prusse et l’impératrice Catherine II de Russie, qui sont heureux de s’adjoindre de bons pédagogues.

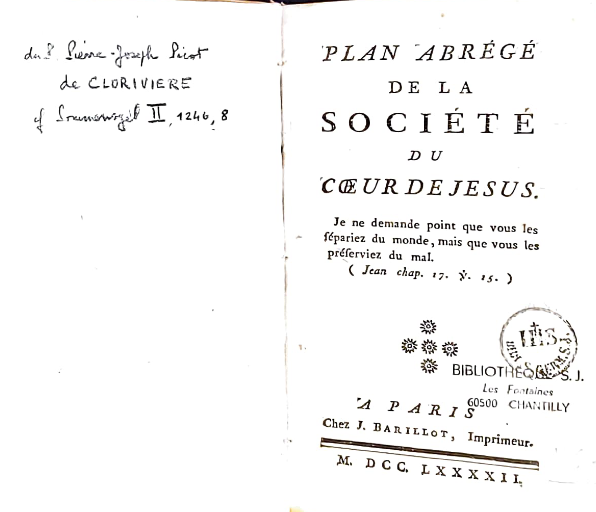

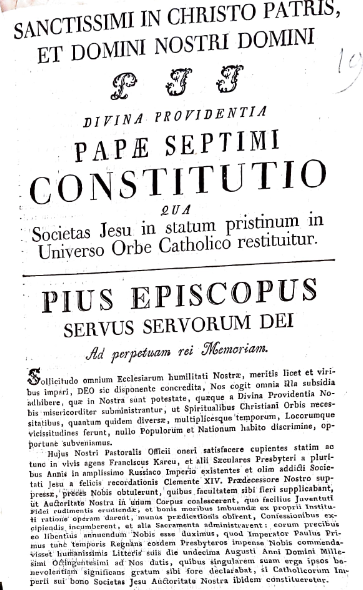

En France, des sociétés secrètes de tradition ignatienne, comme la Société du Coeur de Jésus, voient le jour. Elles assureront la permanence de la Compagnie jusqu’en 1814, au moment où Pie VII la restaure dans son état originel.

3. Dans le contexte de la révolution de 1830

4. Les décrets Ferry : "arracher l'âme de la jeunesse catholique" aux Jésuites (1880)

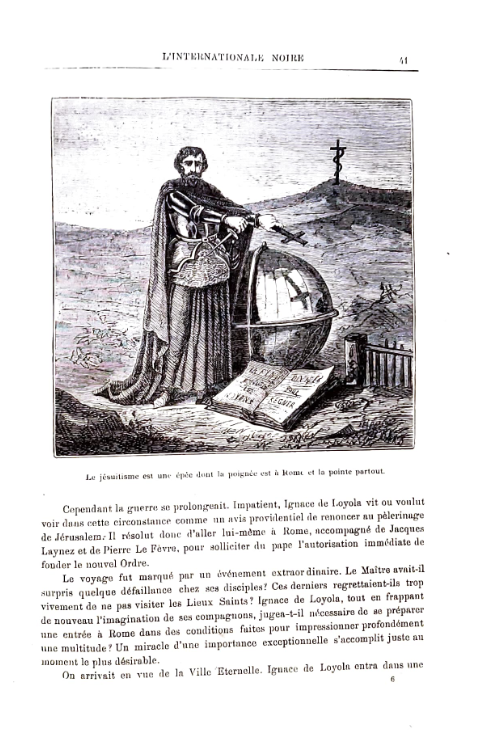

L'oeuvre éducative de la Compagnie de Jésus se développe de façon intense pendant le 19e siècle entrainant en parallèle méfiance et suspicion. Les Monita Secreta, instructions secrètes des jésuites pour capter les esprits, faux notoire du 17e, sont rééditées de multiples fois. Le Juif errant, qui a pour figure marquante le père Rodin, un jésuite effrayant et repoussant, est publié avec grand succès en feuilleton dans le Constitutionnel.

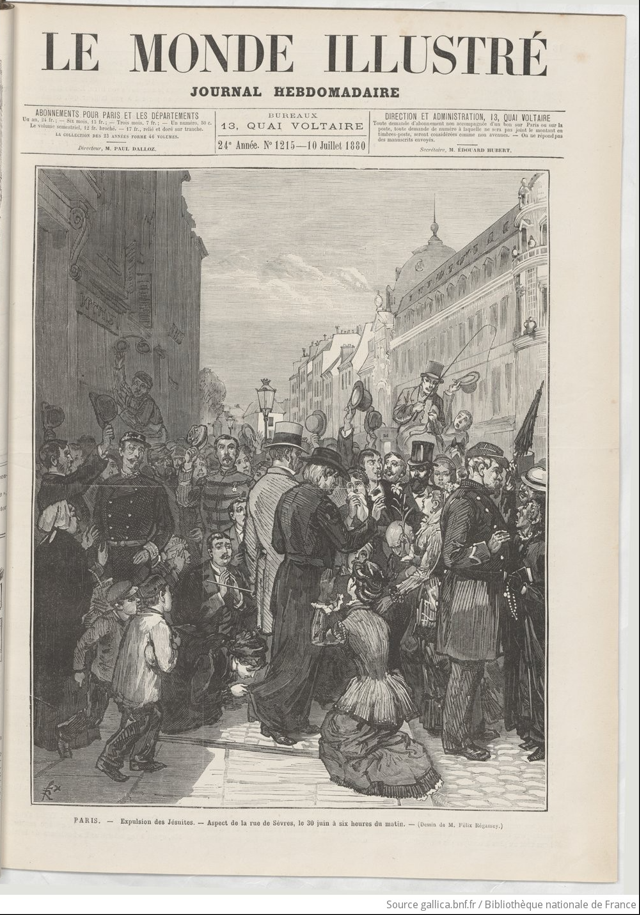

Sur le plan politique, la Troisième République souhaite desserer l'étreinte de la religion sur la vie publique. Gambetta en est un initiateur : "quand la patrie baisse, le jésuitisme monte". Jules Ferry, ministre de l'Instruction publique, souhaite également "arracher l'âme de la jeunesse catholique" à la Compagnie de Jésus ; il publie des lois sur l'expulsion des congrégations religieuses non autorisées, avec un texte ciblé pour "l'agrégation ou association non autorisée dite de Jésus" en mars 1880.

En juin 1880, les jésuites sont expulsés manu militari de leurs maisons, occasionnant de tristes scènes comme au 35 de la rue de Sèvres. En signe de solidarité, des centaines de fonctionnaires, magistrats notamment, démissionnent.

Les jésuites sont de nouveau contraints à l'exil ou à un semi-silence. La revue Etudes cesse de paraître en 1880, pendant 8 ans. Mais dès 1882, les jésuites restés en France dispersés en petites communautés sont demandés partout.

5. Dernier soubresaut combiste avant une normalisation des relations (1901)

L'affaire Dreyfus, qui démarre en 1894, créé un antagonisme fort entre les Français et génère une opposition antireligieuse forte qui culmine avec le combisme.

Emile Combes, élevé au petit séminaire de Castres, entre au séminaire d'Albi mais n'y reste pas, sa vocation étant jugée peu sérieuse. Il décide de continuer en tant que professeur de français dans une institution diocésaine et publie une thèse "De la psychologie de saint François d'Aquin". Après son mariage, il s'oriente vers des études de médecine, puis se tourne vers la politique et adhère à une loge maçonnique. Ses idées changent et il commence un combat, qui deviendra quasiment obsessionnel, contre les congrégations, l'enseignement confessionnel et le concordat.

Il fera de la loi Waldeck-Rousseau, qui soumet en juillet 1901 les congrégations au contrôle de l'Etat, une machine infernale. 2500 établissements privés sont supprimés en France. Une grande partie des jésuites choisissent de s'exiler en Angleterre (Cantorbery, Hastings/Ore, Jersey), Belgique (Enghien, Gemert) ou Italie.

En 1905, Combes est lâché par Jaurès et Clémenceau. Le régime de séparation de l'Eglise et de l'Etat voit le jour mais le Vatican refuse le texte. La pacification des relations se fera plus tard, dans les tranchées pendant la guerre, puis de façon formelle en 1923 avec les accords Poincaré-Cerretti qui inaugurent une période apaisée qui perdure jusqu'à aujourd'hui.

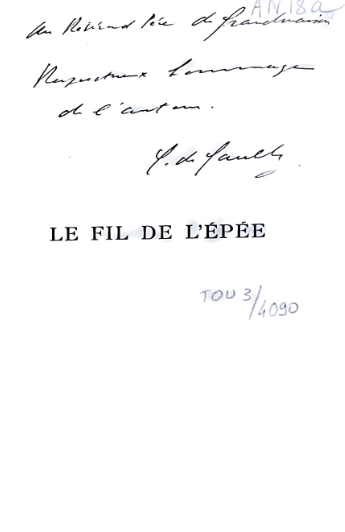

Un beau témoin de cette réconciliation entre l'Eglise et l'Etat : le général Charles de Gaulle ! Son père enseignait chez les jésuites, au collège de Vaugirard. Lui-même a fait sa scolarité dans des établissements jésuites, rejoignant même un collège d'exil en Belgique. Son attachement pour la Compagnie de Jésus perdurera toute sa vie : en témoignent ses dédicaces au père Léonce de Grandmaison, professeur puis directeur de la revue Etudes.